~3e trimestre 2023~

Le mot du Président

Les membres du Cercle de Recherche Historique se réunissent à nouveau tous les mardis pour explorer les coulisses de l'histoire locale.

L’exposition consacrée à l’histoire des auberges et des boulangeries a remporté un franc succès, si l’on juge les réactions des nombreux visiteurs.

Pour cette 99e rentrée historique nous nous sommes engagés dans un double défi :

- continuer nos recherches concernant l’histoire des commerces de Ribeauvillé ;

- préparer une exposition majeure pour fêter dignement les 100 ans du Cercle, avec une nouvelle publication enrichie de nombreux documents inédits de l’histoire des Ribeaupierre.

Pour les bénévoles de la Société d'Histoire il nous paraît judicieux de penser que l’Histoire d'une communauté est un destin à partager.

Bernard Schwach

La Confrérie Maria Raydt

Les origines : la Raydt est une confrérie religieuse largement répandue en Alsace du XIVe au XVIe siècles. Le nom de Raydt, qui s’orthographie à l’origine Reidt, vient du vieil allemand, Reiten, qui signifie « faire les comptes ou rendre des comptes à quelqu’un ».

A Ribeauvillé, la Raydt est évoquée dans un vieil écrit daté de 1326. La chronique mentionne même une pièce de vigne située dans le canton du Rengelsbrunn appartenant à la Confrérie. Les archives départementales possèdent deux parchemins datés de 1494 et 1513 qui détaillent ses statuts.

Wilhelm de Ribeaupierre, le plus grand seigneur d’Alsace en son temps, apparaît dans les archives comme Mitbruder (confrère) de la Confrérie en 1494.

Le projet de la Confrérie : Le Raydtbüchlein (équivalent des statuts) de 1728 en précise la vocation religieuse :

- créer une attitude spirituelle proclamée chez les confrères, pour qui Dieu est le centre de leur vie ;

- vénérer la Vierge Marie qui, comme Mère de Dieu, est aussi la Mère des Hommes ;

- prendre en compte la misère du prochain ;

- contribuer à l’entretien et à l’embellissement de l’Eglise ;

- accompagner le prêtre portant le Saint Viatique aux mourants.

La devise de la Confrérie est : Soutien pour corps et âmes. C’est un groupement religieux de fidèles organisés, solidaires et hiérarchisés qui soude ses membres autour d’un projet commun, celui de promouvoir les vertus cardinales de la chrétienté. Elle se veut avant tout être une grande famille soudée par la spiritualité religieuse. Ses règlements ne parlent pas de membres, mais de Frères et de Sœurs.

A l’origine, la Raydt est administrée par un comité dont les responsables arborent le titre de Raydtmeister, et dont le président porte le titre de Raydtschaffner, soit administrateur et responsable financier et moral de la Confrérie.

Chaque Frère et chaque Sœur versent un écot pour permettre à la Confrérie de faire face à ses obligations. Elle recrute dans tous les milieux sociaux de l’époque et la contribution financière semble indexée au statut social de l’adhérent.

En 1896, les archives mentionnent 80 Confrères.

Les attributs de la « Sainte Confrérie »

- lors de certaines fêtes religieuses, les Frères revêtent une cape rouge ;

- une bannière est portée par l’un des confrères lors des processions religieuses.

- la Confrérie possède un autel particulier dédié à la Vierge, dans le chœur même de l’église ;

- une chapelle latérale, dans l’église Saint Grégoire, est dédiée à la Confrérie Maria Raydt ;

- la Confrérie détenait quatre porte-cierges de procession, datés de la première moitié du XVIIIe siècle ;

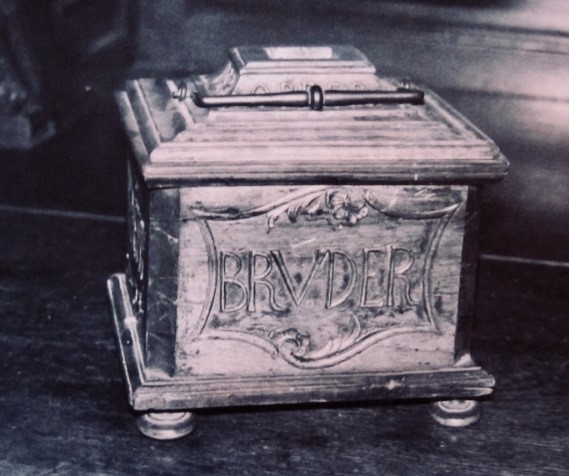

- un tronc en noyer, daté de 1766, était utilisé pour les quémandes dans les quartiers de la ville et les villages environnants ;

- une cloche de l’église catholique, datée de la deuxième moitié du XIVe siècle, est nommée Elle est actionnée lors des festivités mariales, notamment lors de l’Assomption de la Vierge, ainsi que lors des enterrements des Confrères.

Elle servait également de Wetterglocke car elle portait une inscription : Diese Glocke ist für den Hagel gut Amen (cette cloche est bonne contre la grêle). L’usage médiéval voulait que l’on actionne cette cloche au moment des orages pour écarter la foudre ou la grêle. Elle est refondue en 1859, suite à une fêlure survenue en 1858 et remplacée par une cloche beaucoup plus grande, dédiée exclusivement à la Vierge Marie.

Les actions de la Confrérie : le but initial est la promotion du culte marial :

- dans les temps anciens (jusqu’au XVIIe siècle), la Confrérie fait célébrer chaque jour, à l’aurore, une messe en l’honneur de la Vierge à son autel ;

- lors des processions de l’Assomption et de la Fête-Dieu, les membres de la Confrérie portent le dais qui protège le Saint-Sacrement.

- la Confrérie est très présente dans l’animation de cultes au Dusenbach, notamment lors de la période du Pfifferdaj.

- plusieurs messes, dites Raydtamt, sont programmées chaque année pour commémorer les membres décédés ;

- le livre de compte, daté de 1896, fait état de dons alloués à la paroisse pour acheter un ostensoir, pour aider à financer la construction du Cercle Catholique (le Bangala), pour rénover la sacristie, pour fleurir les autels.

La Confrérie a également une visée sociale et humanitaire :

- elle soutient les Frères et les Sœurs dans le besoin. En cas de maladie, Confrères et Consœurs nécessiteux obtiennent l’aide pécuniaire nécessaire ;

- elle s’occupe des funérailles de ses membres ;

- elle soutient les pauvres gens de la paroisse, distribue des repas aux nécessiteux et leur prête de l’argent sans intérêts ;

- elle fait des dons aux missionnaires qui se rendent en Afrique ou en Asie.

La Confrérie au 21ème siècle

Ribeauvillé a le privilège d’être la seule et dernière paroisse d’Alsace à avoir conservé sa Confrérie de la Raydt. Elle est un soutien manifeste de la vie paroissiale et celle du Dusenbach.

Les Confrères participent à la traditionnelle procession des ménétriers qui se rend au Dusenbach, le dimanche suivant le Pfifferdaj, en portant la Vierge du sanctuaire.

Le sentier Maria Raydt

Au début du XXe siècle, pour se rendre au Dusenbach, il n’y avait que deux chemins d’accès possible :

- le chemin primitif, appelé chemin des marronniers, qui démarre route d’Aubure et serpente au fond du vallon du ruisseau nommé Dusenbach ;

- le chemin de Croix menant du parking de l’usine Lohmuhle et se dirigeant à flanc de montagne jusqu’au sanctuaire, inauguré le 24 juin 1896.

Mais pour les pèlerins venant de Ribeauvillé, il faut cheminer sur la route d’Aubure sur plus d’un kilomètre. A cette époque la route est poussiéreuse et encombrée par de nombreux véhicules qui desservent les usines textiles, les scieries de la vallée et les sanatoriums d’Aubure. Le Révérend Père Paul Linck évoque ces pèlerins qui étaient exposés aux pétarades des voitures et aux gros nuages de poussière qu’elles soulevaient à leur passage.

En 1926, le Grand Maître de la Confrérie Maria Raydt, Paul Barthel, a l’idée de créer un chemin menant directement de la ville au sanctuaire, sans devoir marcher sur cette portion de route jugée dangereuse. Cette initiative est plébiscitée par les moines du Dusenbach et le clergé de Ribeauvillé.

Paul Barthel sollicite alors le conservateur des eaux et forêts, M. Gannevat, pour convenir d’un tracé qui démarre près du Burgweg, l’ancien chemin qui menait aux châteaux, à l’arrière de la villa Hoffer.

Un comité de pilotage est aussitôt créé, présidé par le Dr Haag, intégrant des ecclésiastiques, des autorités catholiques de la ville ainsi que des cadres de l’ONF. Une fois le projet acté et approuvé par les différentes administrations, on passe au stade pratique début 1930.

Au départ, une équipe de volontaires exécute le jalonnement du tracé, tandis que l’ONF, partie prenante

du projet, engage les premiers travaux de nivellement.

Mais en juillet 1930, un ukase de l’administration supérieure de l’ONF interdit aux agents forestiers locaux de s’occuper à l’avenir de ce chantier.

Le comité de pilotage, désespéré, fait alors appel aux ouvriers forestiers volontaires des Verreries qui relèvent le défi. Les travaux ne sont pas une sinécure puisqu’il faut faire sauter d’importantes masses rocheuses, nécessitant au total 297 tirs de mines.

Les travaux durent trois mois et, le 31 mars 1931, le sentier est achevé. Paul Linck relève que Paul Barthel suit de près l’avancée du chantier et qu’il n’arrivait jamais sur le terrain les mains vides ; il était toujours porteur de oyalas remplis de vin de sa cave pour les gosiers desséchés des volontaires.

Pour financer le projet Paul Barthel paye de sa personne pour organiser la collecte des fonds entièrement fournis par la générosité de la population. Des équipes de quêteurs font du porte à porte à Ribeauvillé et dans les villages alentours pour boucler le budget nécessaire à la réalisation de ce nouveau chemin. Le coût total des 1350 mètres du sentier revint à 18 716 F de l’époque (Compte tenu de l'érosion monétaire due à l'inflation, le pouvoir d'achat de 18 716,00 Francs en 1931 est approximativement le même que celui de 1 278 363,77 Euros en 2022).

A l’origine les membres de la Confrérie Maria Raydt souhaitent que le sentier soit jalonné par un calvaire et de petites stations similaires au chemin de Croix. Mais ce vœu se heurte à un refus des autorités de l’administration forestière.

Le nom de sentier Maria Raydt s’impose puisque c’est cette confrérie religieuse, l’une des plus anciennes d’Alsace, qui a eu l’initiative du projet.

Quelques années plus tard, en 1934, on engage de nouveaux travaux pour réaliser un chemin carrossable. Ce chemin forestier, du nom du directeur de l’ONF local, Sarrazin, déjà planifié avant 1918, facilite l’accès aux véhicules à moteur. La construction de ce chemin a fourni du travail à une trentaine de chômeurs de Ribeauvillé, Bergheim et Thannenkirch.

[Bibliographie : articles de Paul Link et archives du Dusenbach et de la ville de Ribeauvillé].

~2e trimestre 2023~

Le Cercle et l’Ecole

A la rentrée scolaire 2022, une enseignante chargée d’une classe Ulis (Unités localisées pour l'inclusion scolaire) contacte le Cercle de Recherche Historique de Ribeauvillé et Environs pour lui demander de collaborer à son projet pédagogique. Celui-ci consiste à aider les élèves à se familiariser avec la notion du temps historique, en se basant sur les besoins de bases des hommes à travers les siècles. Les exemples et les illustrations sont, dans la mesure du possible, empruntés à l’histoire et à l’architecture locale. Cette action, qui a demandé de longues heures de préparation à deux membres du Cercle, se déroulera pendant le premier trimestre 2023 à raison d’une heure par semaine.

Mais le Cercle n’en est pas à son « coup d’essai » pour faire connaître aux jeunes de Ribeauvillé et de ses environs l’histoire locale, son patrimoine et sa culture. En effet, depuis longtemps, il répond à toutes les opportunités de décliner auprès des jeunes l’article 2 de ses statuts : L’objet de l’Association est de (…) mettre l’histoire et la connaissance historique à la portée du plus grand nombre par tous les moyens de communication.

En effet, dès les années 1990, le président de l’époque du Cercle, Maurice Seiller, emmène, avec son âne Enzo, des groupes de jeunes de tous âges en « expédition » aux châteaux. Connaissant Maurice, gageons que le parcours et la visite furent ponctués de récits historiques, archéologiques et architecturaux qui firent oublier un parcours difficile pour de petites jambes. Il a certainement été à l’origine de l’amour de nombreux participants pour nos châteaux et la vie médiévale. Les difficultés d’organisation ont eu raison de cette belle initiative dont beaucoup se souviennent.

Régulièrement depuis de nombreuses années, Raymond Fuhrmann accueille des jeunes (classes, nouveaux élus au Conseil des enfants…) pour leur présenter le Cercle et des photos extraites de la photothèque : le plus souvent il consacre sa présentation à des photos de Ribeauvillé sous l’occupation nazie : cela déclenche de nombreuses réactions et questions.

Ces dernières années ont permis de développer le partenariat entre le Cercle et différents établissements scolaires de Ribeauvillé :

- 2008/2009: deux élèves de première du lycée Ribeaupierre ont collaboré aux recherches relatives au crash d’un bombardier américain entre Ribeauvillé et Thannenkirch en mai 1944. Ces deux jeunes nous ont permis d’avancer plus rapidement sur la traduction et l’interprétation du dossier reçu des archives américaines ;

- 2014/2019: dans le cadre des commémorations du centenaire de la première guerre mondiale, le Cercle a organisé deux expositions consacrées à « la guerre des Ribeauvillois ». A l’initiative d’une enseignante d’Allemand, dans le cadre du programme franco-allemand Frieden, Freihet, Freundschaft, une de ces expositions a été accrochée au Lycée Ribeaupierre pendant plusieurs semaines. Des élèves de première ont réalisé des affiches sur la réconciliation entre les deux pays. Des membres du Cercle ont animé plusieurs réunions/débats sur le sujet qui a passionné les participants : les remarques, réflexions et questions étaient de haut niveau et dignes d’un plateau télévisé ; 2021/2022 : désireuse de travailler sur le thème de la Shoah avec sa classe, une enseignante d’Allemand du lycée a recherché, avec ses élèves, des éléments biographiques d’une personne de religion juive née à Ribeauvillé. Ils ont ainsi pu remonter son parcours de Ribeauvillé à Hambourg, d’où elle a fui le nazisme, pour aller à Paris. Son mari et l’un de ses fils ont également été arrêtés par la police française, internés à Drancy, puis assassinés à Auschwitz. Ce travail a donné lieu à un écrit collectif de qualité, bien illustré, qui retrace la vie tragique de cette Ribeauvilloise. Pour les aider dans cette quête biographique, un membre du Cercle a pu se rendre au mémorial de la Shoa à Paris et au centre de documentation de Drancy pour leur fournir certains éléments complémentaires.

L’enseignante de la classe Ulis parle de son expérience

Le projet est né de 1'idée de donner aux élèves des repères dans le temps historique. Il fallait trouver un moyen, en passant par des éléments concrets, de relier l’histoire à leurs préoccupations quotidiennes.

Je souhaitais également mettre en lien ce qu’on apprend à l'école avec les traces de 1’Histoire que l’on peut trouver dans notre proche environnement Ribeauvillois.

J’ai contacté le Cercle afin de réaliser un projet autour des besoins de l’Homme à travers les âges : se nourrir, s’habiller, s’abriter, se déplacer et communiquer. Le fait de passer par des personnes passionnées d'histoire permet d’attiser la curiosité et l’envie d’apprendre des élèves.

Après avoir visité le Cercle avec ses fonds impressionnants ainsi que les archives municipales, les bénévoles du Cercle ont accepté d’intervenir une fois par semaine dans la classe, pour nous aider à réaliser une frise chronologique illustrée sur le thème des besoins des hommes.

C’est avec plaisir et enthousiasme que les bénévoles se sont pleinement investis dans leur mission. De leur côté, les élèves du dispositif Ulis prennent plaisir à découvrir 1'Histoire et se sentent valorisés en admirant le résultat et en assimilant de nouvelles connaissances.

Céline Aubry

Les rétorsions de Louis XIV envers les protestants en Alsace après la Guerre de Trente Ans

(Suite de l’article paru dans les NC 38 de septembre 2021)

Le protestantisme mis au pas. Louis XIV a révoqué l’Edit de tolérance entre les religions (Edit de Nantes) qui ne s’applique pas en Alsace, une clause du traité de Westphalie maintenant la liberté du culte.

Néanmoins, dans un rescrit à toutes les villes et seigneuries alsaciennes d’août 1685, le roi de France prend des mesures restrictives contre le protestantisme :

- les sujets du roi ont interdiction de marier leurs enfants hors du Royaume et terre de son obéissance ;

- les mariages de personnes catholiques avec d’autres religions sont interdits ;

- les ministres réformés doivent s’abstenir de paroles séditieuses dans les prêches, sous peine de démolition des lieux où elles auront été prononcées ;

- les nouveaux convertis peuvent rentrer en la propriété et jouissance des biens vendus ou affermés à des réformés ;

- les nouveaux convertis sont exemptés d’impôts pendant trois ans ;

- les nouveaux convertis sont exemptés de l’obligation de loger des gens de guerre, faveur particulièrement appréciée le long de la frontière où les mouvements de troupes étaient fréquents ;

- tous les fonctionnaires dans les territoires protestants doivent se convertir au catholicisme ou abandonner leur poste ;

- les protestants ne peuvent plus avoir de domestiques catholiques.

En 1688, Louvois va ajouter de nouvelles mesures restrictives :

- dans toutes les localités protestantes où vivent au moins sept familles catholiques, le chœur de l’église doit être réservé aux catholiques : c’est le Simultanéum(partage de l’église entre les deux cultes) imposé à près de 160 églises alsaciennes. Ainsi, des temples prestigieux doivent céder leur chœur pour célébrer le culte catholique : Saint-Mathieu à Colmar, Saint-Pierre-le-Jeune et Saint-Pierre-le-Vieux à Strasbourg ;

- suppression du protestantisme dans les localités où les deux tiers de la population appartiennent au catholicisme ;

- des punitions sévères sont prises contre tous ceux qui professent une parole contre l’honneur de la Vierge et des saints : depuis la mise au pilori ou au carcan jusqu’à la mutilation de la langue !

- les apostats sont condamnés au bannissement et à la confiscation de leurs biens.

(Notes relevées par Bernard Schwach dans le registre judiciaire de la ville de Ribeauvillé)

Histoire du lion romain de Ribeauvillé

Début février 2023, le Cercle est contacté par Séverine Blin (Spécialiste du CNRS de Paris de l’histoire romaine en Europe) pour savoir s’il existe, à Ribeauvillé, un musée qui posséderait un lion romain ? Effectivement, il existait, en 1908, un musée municipal dans la chapelle Sainte-Catherine ; il a été fermé en 1925, pour laisser la place à la collection de peinture de Marcel Lenoir. Les objets du musée sont alors entreposés dans les annexes de la mairie, où ils sont toujours.

Quant au lion romain, il est actuellement visible dans les locaux du Cercle. Quelques jours plus tard, Séverine Blin est venue à Ribeauvillé passer deux heures pour procéder à diverses investigations, prendre des photos et connaître les origines de cette sculpture.

En 1893, lors des travaux de construction d’une cave chez le viticulteur-négociant de vin Guillaume Greiner, à l’intersection de la rue Klee et de la route de Bergheim (actuel domaine Trimbach), les terrassiers mettent à jour, à 2 m de profondeur, un cercueil sans couvercle, fait de grandes dalles de grès. Non loin, ils déterrent une statue d’un lion couché, sans tête, qui tient un bélier emprisonné de ses pattes. La sculpture, qui pèse environ 100 kg, est découverte à proximité immédiate de l’ancienne voie romaine, nommée au Moyen-Age steinerne Stross, qui relie Ribeauvillé à Bergheim par le vignoble.

Les spécialistes venus sur place, dont l’architecte Winkler, font des rapprochements avec des sarcophages, découverts à proximité en 1891. A l’évidence ce serait un lion romain. La famille Greiner va d’abord l’exposer dans son jardin bordant la rue Klee, avant de l’offrir au musée qui venait de se créer.

La spécialiste du CNRS nous apprend qu’il existe plusieurs exemplaires de ce type de lion romain dans la vallée du Rhin appartenant à un monument funéraire : ces lions sont placés par couple à l’entrée des cimetières romains pour défendre les âmes des défunts. Dans tous les cas, ces lions enserrent un animal domestique (mouton, bélier, veau…), rarement un être humain. La spécialiste souligne la finesse du travail du sculpteur et la qualité du grès.

Un char nommé Ribauvillé

En 1940, sont formées 3 divisions cuirassiers, composées chacune de 4 bataillons de chars. Le 49e bataillon de chars porte des noms de vignoble dont le numéro 357 celui de Ribauvillé[1] (On y trouve aussi le Riquewihr, le Pommard, le Chablis, le Tavel, etc.), char lourd du type B1bis, sortant des usines Schneider et ayant pour coéquipier le Riquewihr.

Ses faits d’armes sont de courte durée et se déroulent du 15 mai au 27 mai 1940 lors de la bataille au cours de laquelle l’infanterie et les blindés des deux camps s’affrontent, avec de lourdes pertes, pour le contrôle du village de Stonne et de la ligne de crête sur laquelle il est situé, dominant en hauteur la tête de pont allemande de Sedan au nord.

Le 15 mai 1940, au lieu-dit La Richenière, au nord du bois du Mont-Dieu, le RIBAUVILLE neutralise un canon de 75 mm et détruit une rame de camions transports de troupes. Le char encaisse 17 impacts, 5 de face et 12 sur le côté droit.

Le 24 mai, un sous-officier allemand ordonne à un groupe de prisonniers de s’agenouiller puis de se relever en leur disant « Vous allez voir le char français tirer sur vous ! » Un soldat allemand, se met en batterie devant eux et tire sur le char 357 Ribauvillé qui se place dans l’axe du FM allemand et donc du groupe de prisonniers. Il s’immobilise et pointe son canon de 75 sur le tireur allemand mais ne tire pas ; le chef de char et le pilote ont discerné les prisonniers français derrière l’arme allemande qui n’arrête pas de tirer.

Le même jour, le Ribauvillé est endommagé et envoyé pour réparation à l’arrière dans un parc de réparation que prendront les allemands.

Raymond Seiller

[1] Il manque le « E » de Ribeauvillé, cette faute a été relevée à l’époque, mais non corrigée par manque de temps suite aux évènements tragiques de 1940.

~1er trimestre 2023~

Orangerie des Ribeaupierre : à Ribeauvillé, les seigneurs, dans leur château urbain, cultivent un art de vivre, sensible à tous les domaines des activités humaines.

Construite en 1611, elle est à l’origine de la réputation du Lustgarten. La « collection » d’agrumes, créée grâce à l’achat d’arbustes en Italie par Eberhard de Ribeaupierre au début du XVIIIe siècle, est développée par les soins des jardiniers seigneuriaux, Bechmann, père et fils.

En 1741, Caroline, fille de Chrétien III de Deux Ponts, comte de Ribeaupierre, embellit le jardin en étages de Bouxwiller avec la plantation de 250 orangers provenant, très probablement, de Ribeauvillé. Lors du premier Empire, ces orangers vont être à l’origine de l’Orangerie de Strasbourg.

En 1747, 681 orangers et citronniers sont recensés, auxquels s’ajoutent 213 grenadiers, myrtes, figuiers, oliviers et lauriers, 26 jasmins et 226 plantes rares venues des Indes, d’Afrique, d’Asie et d’Amérique.

Saisies comme bien national en 1793, ces plantes exotiques sont dispersées lors d’une vente aux enchères à Colmar. Pendant de nombreuses années les orangers embellissent, en été, la place Rapp.

C’est en souvenir de cette orangeraie que la municipalité de Ribeauvillé fleurit la Grand’rue par des orangers d’ornement.

Les rétorsions de Louis XIV envers les protestants en Alsace après la Guerre de Trente Ans[1]

En octobre 1685, Louis XIV révoque l’Edit de tolérance entre les religions dans son royaume (Edit de Nantes). Mais cette mesure ne peut s’appliquer en Alsace en raison d’une clause du traité de Westphalie (1648) qui maintient la liberté du culte en Alsace.

La royauté française va néanmoins prendre des mesures restrictives contre le protestantisme ; un rescrit royal stipule à toutes les villes et seigneuries alsaciennes :

- défense aux sujets du roi de marier leurs enfants hors du Royaume et terre de son obéissance ;

- défense de célébrer des mariages de personnes catholiques avec celles d’autres religions ;

- défense aux ministres réformés de prononcer des paroles séditieuses dans les prêches, sous peine de faire démolir les temples dans lesquels de tels prêches auront été faits ;

- les nouveaux convertis peuvent rentrer en la propriété et jouissance des biens qu’ils peuvent avoir vendus ou affermés à des réformés ;

- les nouveaux convertis sont exemptés d’impôts pendant trois ans ;

- les nouveaux convertis sont exemptés de l’obligation de loger des gens de guerre, faveur particulièrement appréciée le long de la frontière où les mouvements de troupes sont fréquents ;

- tous les fonctionnaires dans les territoires protestants doivent se convertir au catholicisme ou abandonner leur poste ;

- les protestants ne peuvent plus avoir de domestiques catholiques.

En 1688, Louvois prend de nouvelles mesures restrictives :

- dans toutes les localités protestantes, dans lesquelles vivent au moins sept familles catholiques, le chœur de l’église doit être réservé aux catholiques. Ainsi est créé le Simultaneum avec un partage de l’église entre les deux cultes. Il est imposé à près de 160 églises alsaciennes ; c’est notamment le cas de Saint-Matthieu à Colmar, de Saint-Pierre-le-Vieux et de Saint-Pierre-le-Jeune à Strasbourg ;

- suppression du protestantisme dans les localités où les deux tiers de la population appartiennent au catholicisme ;

- des punitions sévères sont prises contre tous ceux qui professent une parole contre l’honneur de la Vierge et des saints : depuis la mise au pilori ou au carcan jusqu’à la mutilation de la langue !

- les apostats sont condamnés au bannissement et à la confiscation de leurs biens.

Un peu d’héraldisme

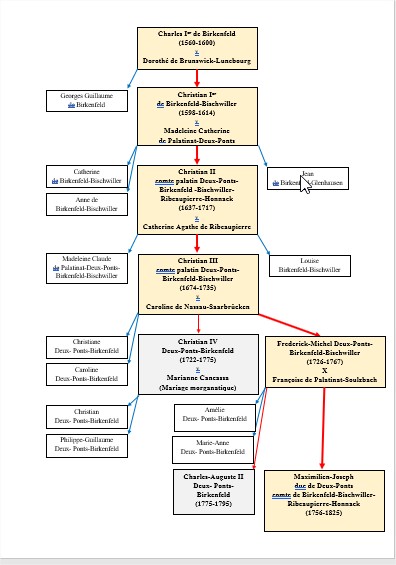

Question posée au Cercle de Recherche : pourquoi les armoiries des Ribeaupierre-Honnack se trouvent-elles sur les armoiries de Maximilien prince palatin du Rhin, comte de Deux-Ponts-Birkenfeld-Bischwiller ? Raymond Seiller nous aide à nous y retrouver dans cet imbroglio familial :

1 - La maison électeur palatin du Rhin-Wittelsbach-Bavière

A la mort de Charles II (1651-1685), la branche Wittelsbach-Simmern, issue du tronc d’origine, disparaît. La succession échoit à la branche cadette des ducs palatins du Rhin-Wittelsbach-Deux-Ponts dont les deux derniers électeurs sont :

- Maximilien III Joseph de Deux-Ponts (1745-1777) : fils de Charles-Albert et de Marie-Amélie d’Autriche. Il renonce au titre impérial et conclut la paix avec l’Autriche par le traité de Füssen. Il meurt de la variole sans laisser d’héritier ;

- Charles IV Théodore de Bavière-Deux-Ponts (1777-1799) : également électeur de Bavière, n’a pas d’enfant légitime. Son plus proche héritier est Charles-Auguste II de Deux-Ponts-Birkenfeld (1775-1795 / frère aîné de Maximilien de Ribeaupierre). C’est un cousin éloigné de Maximilien III Joseph, issu de la branche de Palatinat-Soulzbach de la maison de Wittelsbach, duc de Berg et de Juliers et comte palatin du Rhin sous le nom de Charles IV Théodore qui meurt également sans laisser d’héritier.

Le rameau de la famille Birkenfeld-Bischwiller (donc des cousins), reprendra l’héritage (les titres et armoiries des branches de la familles palatine du Rhin-Wittelsbach-Deux-Ponts-Birkenfeld) avec Charles Ier de Birkenfeld (1560-1600) :

- son fils, le comte palatin Christian Ier (1598-1654), qui lui succède, a deux fils :

- Georges-Guillaume de Birkenfeld-Bischwiller ;

- Christian II, (1637-1717) de Birkenfeld-Bischwiller qui se marie avec Catherine Agathe de Ribeaupierre (Rappolstein) et devient, par ce mariage, comte de Ribeaupierre-H En 1671, il reprend l’héritage de son père et devient électeur de Bavière duc palatin Deux-Ponts, comte de Birkenfeld-Bischwiller, comte de Rappoltstein-Honnack[2];

- succède à ce dernier, son fils Christian III (1674-1735) comte palatin Birkenfeld-Deux-ponts de 1715 à 1731[3];

- son fils aîné : Christian IV (1722-1775) duc palatin de Deux-Ponts-Birkenfeld-Bischwiller et comte palatin de Birkenfeld de 1734 à 1775, meurt en 1775 en ne laissant qu’une postérité morganatique (les comtes et comtesses de Forbach) ;

- c’est donc le fils cadet, Frederick Michel Deux-Ponts-Birkenfeld-Bischwiller (1724-1767) qui devient comte de Rappoltstein-Honnack ;

- la succession échoit au fils aîné de Frédérick-Michel, Charles-Auguste (1775-1795), sans descendance à sa mort en 1795,

- c’est donc son frère, Maximilien Joseph (1756-1825), qui reprend l’héritage de la maison de Bavière en 1799 de son cousin éloigné, Charles IV Théodore. Également duc de Berg et de Juliers, comte palatin du Rhin-Deux-Ponts- Birkenfeld-Bischwiller-Ribeaupierre-Honnack sous le nom de Maximilien II Joseph. Allié de Napoléon, il est élevé à la dignité royale en 1806 sous le titre de Maximilien Ier roi de Bavière

- Armoiries d’origine de la maison de Bavière (Armes des Wittelsbach devenues armoiries de Bavière)

|

Fuselées en bande d'azur et d'argent) |

- Armoiries des comtes palatins du Rhin (Pfalzgraff)

De sable au lion d’or couronné, armé et lampassé et couronné de gueule

- Armoiries des comtes palatins du Rhin-Deux-Ponts-Birkenfeld (portées notamment par Charles Ier).

|

Ecartelé au 1 et 4, de sable au lion d’or couronné, armé et lampassé de gueule (qui sont palatins du Rhin) ; Au 2 et 3, fuselé d’argent et d’azur (qui sont Wittelsbach) ; Brochant en cœur d’argent au lion d’azur armé et lampassé de gueule (qui est Weldenz) |

- Armoiries portées par les comtes palatins du Rhin, Deux-Ponts, Wittelsbach (dont le dernier est Charles-Théodore de Bavière-Deux-Ponts)

|

Ecartelé au 1 et 4 fuselé d’argent et de gueule (qui est Wittelsbach) ;Au 2 et au 3 de sable au lion d’or couronné, armé et lampassé de gueule (qui est Palatin du Rhin)

|

- Armoiries des princes électeurs palatins de Bavière (Armes de l’électorat de Bavière à partir de 1623) ; Wittelsbach-Palatin du Rhin-Deux-Ponts (portées notamment par les comtes palatins du Rhin-Deux-Ponts-Birkenfeld, dont le dernier est Charles II

|

Ecartelé :

|

- Armoiries de Christian II, prince palatin du Rhin, comte de Deux-Ponts-Birkenfeld-Bischwiller-Ribeaupierre (portées par Christian II, Christian III, Frederick Michel et Maximilien II Joseph (en tant que prince électeur. Ses armes changent lorsqu’il devient roi de Bavière, sous le nom de Maximilien Ier en 1806). Ecartelé :

au 1er : coupé au 1 de sable au lion d’or couronné, lampassé et armé de gueule ; au 2 fuselé, d’argent et d’azur ; (qui sont au 1 Palatin du Rhin et au 2 Wittelsbach) ;au 2e : coupé au 1 lion d’azur couronné, lampassé et armé d’or, au 2 échiqueté d’argent et de gueule ; (qui sont au 1 Weldenz, et au 2 Birkenfeld) ;

au 3e : coupé au 1 fuselé d’argent et d’azur, au 2 de sable au lion d’or couronné, lampassé et armé de gueule (qui sont au 1 Wittelsbach et au 2 Palatin du Rhin) ;

au 4e : coupé au 1, d’argent à trois écussons de gueule, au 2 d’argent à trois têtes d’aigles arrachées de sable, couronnées et becquées d’or (qui sont au 1 Ribeaupierre et au 2 Honnack)

4 – Arbre généalogique des Birkenfeld

[1] Suite de l’article paru dans les Nouvelles du Cercle n° 38 de septembre 2021.

[2] A noter que l’on ne cite pas les Geroldseck : les Rappoltstein prirent également l'écu de Geroldseck, avant de vendre leur part au duc de Lorraine et aux Landsberg probablement à la fin du XVIIe siècle).

[3] Donc avant la mort de Christian II, trop malade pour gérer la Maison de Birkenfeld.